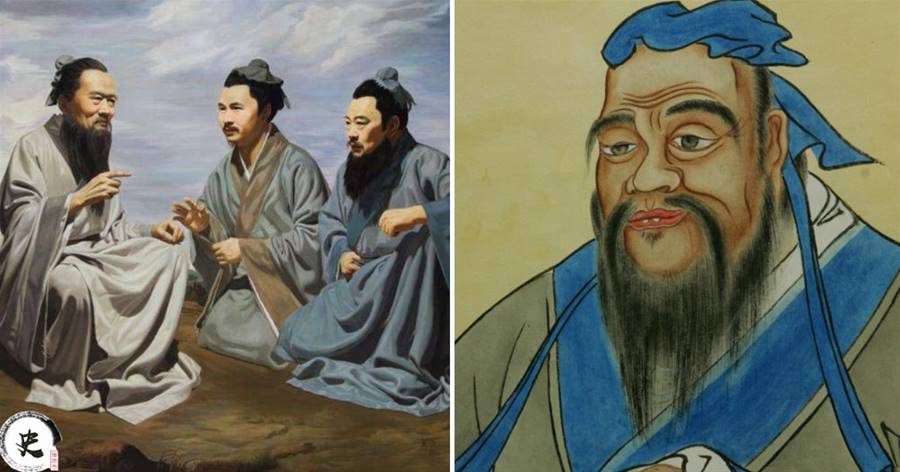

有道是,「三人行必有我師」,說起孔子在當代的影響力,從中國校園里大大小小的塑像,全球各處的學院可見一二,可以說是但凡華人扎根之處,必有孔子存在的足跡。

作為將「仁」與「禮」字中華大地上,奠定中國封建社會幾千年指導思想基礎的儒家先賢,他的文化水平達到了什麼程度呢?由他生平的經歷可一看究竟。

孔子名丘,字仲尼,出生在公元前551年我國春秋時期的魯國,父親在他三歲時不幸亡故,因此孔子早年家境貧寒生活十分艱辛。

然而貧困的條件并沒有消磨一個年輕人的志氣,孔子自幼便極其聰穎好學,二十歲的時候,已獲得當世人「博學好禮」的稱贊。ADVERTISEMENT

孔子在截止55歲前大部分時間都為魯國效力,其后十四年周游列國,飽經流離,晚年重回魯國,專心于學術。

他一生的成就大體集中在政治、教學、治學這三個方向,以下一一說明。

在政治方面,孔子以博學聞名于世,在仕途上他曾做到魯國的大司寇,將魯國治理得有聲有色。

而他最大的成就是提出了「儒家」治國思想的基本核心:他主張「仁政」,認為「為政以德」,推崇恢復「周禮」,主張「克己復禮」。

「仁」與「禮」是孔子治國主要訴求,因為孔子所處的春秋時代,是我國舊制度瓦解新秩序逐步建立的大爭時代。

舊秩序瓦解的一個重要標志就是「禮崩樂壞」。

諸侯國之間連年征戰,原有的政治經濟體系被打亂,各國出現「君不君,臣不臣

文章未完,點擊下一頁繼續